A regra 3-30-300 diz o que qualquer pessoa deve conseguir ver da sua janela de casa e ter em redor para que o lugar onde vive seja resistente ao calor. Como se aplica a Lisboa?

Quantas árvores vês da janela de tua casa? Qual é a percentagem de área verde que tem a tua zona de residência? A que distância estás do parque mais próximo? Estas são as perguntas que nos devemos fazer quando queremos verificar a regra 3-30-300.

Mas que regra é esta?

De acordo com Cecil Konijnendijk, co-fundador do Nature Based Solutions Institute (NBSI) e professor honorário na Universidade de British Columbia nas áreas de governação dos espaços verdes, florestação e ecologia urbana, qualquer pessoa deve conseguir ver da sua janela de casa pelo menos três árvores, viver num bairro com pelo menos 30% de cobertura verde (jardins, parques, etc) e estar até 300 metros de distância de um espaço verde.

É precisamente isso que investigamos neste artigo. Qual o número de edifícios no concelho de Lisboa que cumprem esta regra? Existe alguma relação entre o efeito da ilha de calor e os edifícios que não cumprem esta simples regra? Onde se localizam? Que efeitos pode calor extremo ter nas nossas vidas?

O 3-30-300 na cidade de Lisboa

A regra 3-30-300 é, no fundo, uma boa ferramenta para analisar e comparar as assimetrias na distribuição de espaços verdes. Permite, ainda, compreender melhor o lugar onde habitamos, o que possibilita priorizar intervenções no espaço coletivo e atuar para proteger as pessoas dos efeitos das ilhas de calor, recorrendo a climatização natural no espaço urbano coletivo de Lisboa.

Vê como esta regra se aplica ao edifício onde vives:

Para calcular a regra 3-30-300, analisámos, para cada edifício do concelho de Lisboa:

- se existem pelo menos 3 árvores num raio de 50 metros;

- se a área de cobertura verde da secção territorial corresponde a pelo menos 30%;

- se existe algum jardim até 300 metros e, se sim, qual.

Análise critério a critério

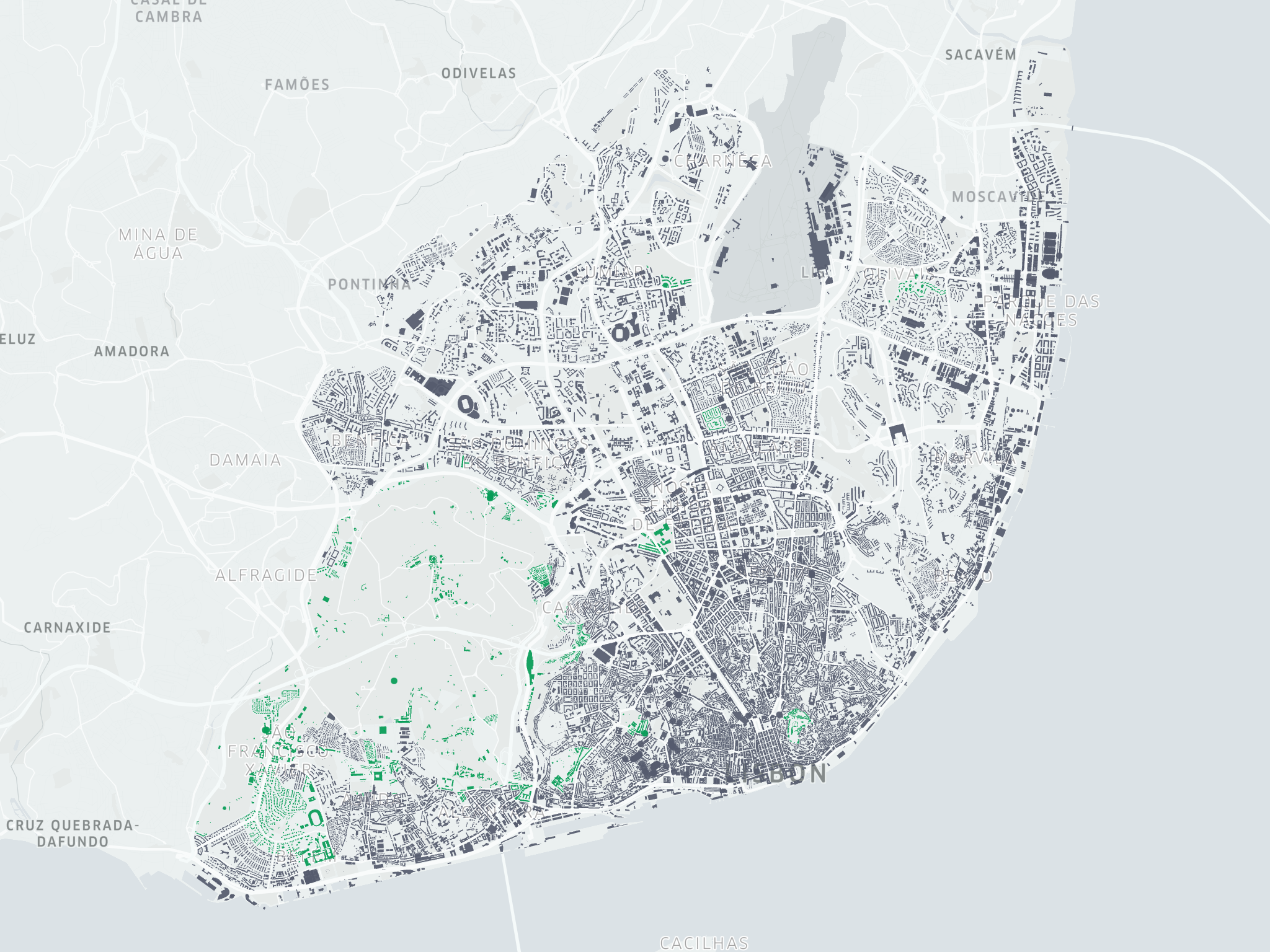

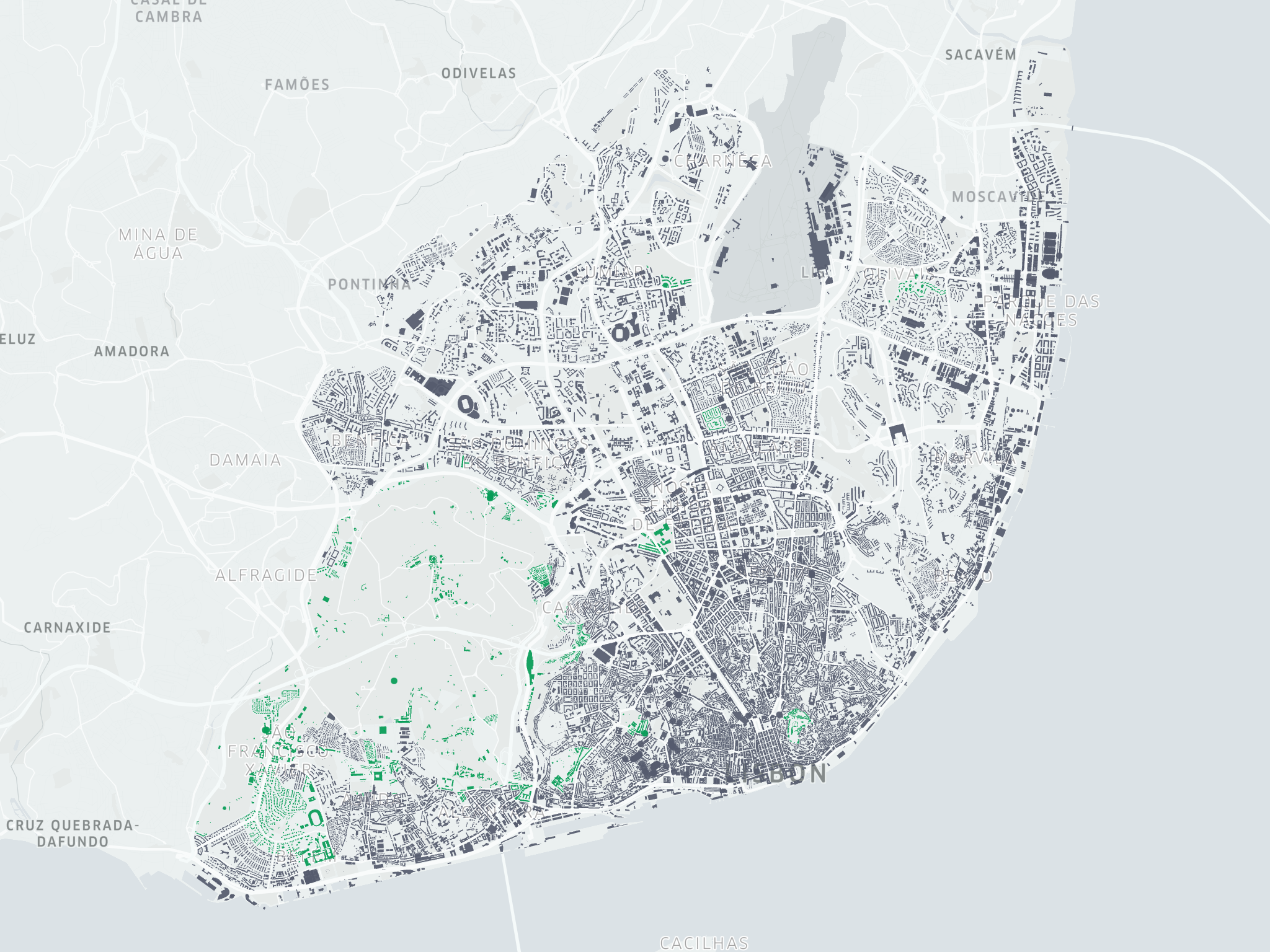

Este é o cenário em Lisboa para cada uma das camadas em análise:

3 árvores da janela

A presença de árvores visíveis a partir das nossas janelas é benéfica para a saúde mental e bem-estar.

Verifica-se que 44% dos edifícios em Lisboa estão em conformidade com a regra das três árvores, especialmente na zona norte da cidade e também em freguesias como Avenidas Novas e Parque das Nações. No centro histórico a maioria não cumpre esse requisito. As árvores, especialmente se a copa for alargada, podem interceptar e refletir até 90% da radiação solar, reduzindo a exposição excessiva das pessoas ao sol. Acresce ainda o sombreamento aos edifícios, reduzindo a temperatura dos materiais que irradiam calor e do interior das habitações.

Navega no mapa e procura o local onde resides (ver em grande):

30% de cobertura verde

Aumentar a cobertura de árvores para 30% nas cidades europeias poderia reduzir as mortes relacionadas com o efeito de ilha de calor urbana.

Neste campo, a proporção é bem diferente. A percentagem de edifícios que está numa área com 30% de cobertura verde é de apenas 7%. Através da análise de 93 cidades europeias, durante os meses de junho a agosto, foi estimado que até 39.5% das mortes atribuíveis a temperaturas urbanas elevadas poderiam ser evitadas pela expansão da cobertura arbórea até 30%. Segundo os dados da Agência Europeia do Ambiente, quando comparamos Lisboa com outras 37 capitais europeias verificamos que é a 11º capital europeia com níveis de cobertura verde mais baixa.

Navega no mapa e procura o local onde resides (ver em grande):

300 metros de um parque/jardim

É recomendado uma distância máxima de 300 metros até ao espaço verde mais próximo.

Neste critério, vemos já um cenário bastante interessante: 77% dos edifícios têm pelo menos 1 jardim por perto. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a população urbana não esteja a uma distância superior a 300 metros de espaços verdes – e isto reflete a importância destes equipamentos para a promoção da saúde pública. Os jardins, parques e praças são locais de lazer e de descanso, de fuga ao calor extremo, mas são também locais de encontro que fomentam as relações sociais locais entre vizinhos e criam a sensação de comunidade e de pertença. Garantir a acessibilidade equitativa a esses espaços é fundamental para criar ambientes urbanos saudáveis e sustentáveis.

Navega no mapa e procura o local onde resides (ver em grande):

Que edifícios cumprem todos os critérios?

De acordo com a nossa análise, estima-se que apenas pouco mais de 2% de todos os edifícios (residenciais e não residenciais) em Lisboa estejam em conformidade com a regra 3-30-300.

A escassez é mais pronunciada quando sobrepomos o mapa das ilhas de calor. Nas zonas dos prédios que cumprem a regra ou as áreas onde se encontram os grandes jardins emblemáticos de Lisboa a ilha de calor é praticamente inexistente. E verificamos também que é a falta de cobertura verde que faz com que vários edifícios não cumpram a regra. Se usássemos apenas a regra das 3 árvores e 300 metros de um jardim, os edifícios que passavam a estar conformes, seriam cerca de 36%.

É por isso necessário pensarmos coletivamente nas medidas necessárias direcionadas a estas áreas da cidade para a aceleração da ocupação com elementos verdes, de forma a mitigar os impactos negativos das alterações climáticas.

Num artigo científico publicado em 2015 na revista Urban Forestry & Urban Greening intitulado Benefits and Costs of Street Trees in Lisbon, Portugal (Benefícios e Custos de Árvores nas Ruas de Lisboa) diz-se que por cada dólar investido na gestão de numa árvore, os habitantes recebem 4,48 dólares em poupança de energia, purificação de ar, aumento do valor da habitação, redução do escoamento de águas pluviais e CO2. O que significava que, em 2011, havendo 41 247 árvores nas ruas de Lisboa e tendo os gastos municipais de manutenção sido de 1,8 milhões de dólares, o retorno foi de 8,4 milhões nesse ano.

Nos últimos anos, Lisboa tem dado alguns passos em frente tornando-se numa cidade mais amiga do ambiente, criando compromissos para aumentar o número de espaços verdes e de árvores, embora com um ritmo não adequado à urgência actual. Este feito valeu à cidade a atribuição de Capital Verde Europeia em 2020, a primeira cidade do sul da Europa a receber esta distinção. Em 2021, a Câmara Municipal de Lisboa anunciou a criação de mais 150 hectares de zonas verdes até 2025 e um aumento em 20 mil árvores até 2030.

A regra e a ilha de calor nos BIP/ZIP

Dado a inexistência de dados de remuneração/rendimento médio por freguesia (ou secção estatística) por parte do INE, recorremos a uma linguagem geográfica que é em si mesma estigmatizante, e que nos impede de investigar o território na sua multidimensionalidade – os BIP/ZIP, os Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária de Lisboa.

Quando sobrepomos o cumprimento da regra 3-30-300 com os limites do BIP/ZIP nas zonas mais afetadas pela ilha de calor, observamos que a grande maioria dos edifícios não cumpre a regra – como é o caso de grandes áreas do centro histórico e envolvente. Algumas excepções verificam-se na zona do Castelo de São Jorge – na sua maioria lojas de comércio e serviços.

Se devemos ter atenção a todas as áreas afetadas por ilhas de calor, é crucial cuidar das zonas onde as vulnerabilidades socioeconómicas se acumulam. Estas zonas apresentam, por norma, habitações com menor qualidade de construção, com baixos níveis de conforto térmico, menores dimensões e mais degradadas.

A combinação de calor intenso, dificuldades na climatização da habitação e a escassez de áreas verdes nestes locais acentua as disparidades socioeconómicas, perpetuando desigualdades em relação ao restante da população.

Um problema de saúde pública e de conforto térmico

De acordo com o Plano de Acção Climática Lisboa 2030, a temperatura do ar na região de Lisboa tem sofrido um aumento generalizado tanto de máxima como de mínima, cenário de contínuo aumento que se mantém nas projeções para os tempos por vir. Como mostra Jean-Francois Bastin, num artigo de 2019, em 2050, Lisboa vai estar mais próxima das temperaturas de Casablanca (Marrocos) do que as temperaturas lisboetas de hoje. Temos de nos preparar.

O calor extremo está a começar a mudar a nossa vida e como consequência vai mudar a forma como fazemos cidade. Atualmente, entre as ameaças mais substanciais às cidades estão os impactos das alterações climáticas, que se materializam, também por causa da morfologia urbana, em temperaturas extremas – ondas de calor e ocorrência de fenómenos de Ilhas de Calor Urbanas (ICU).

As ilhas de calor urbano influenciam o bem-estar e a saúde das pessoas que habitam a cidade mas não afetam todas de forma igual. Os efeitos das alterações climáticas vão ser sempre e invariavelmente mais severas para com as populações mais vulneráveis (e.g. pessoas idosas) e que sofrem de maiores dificuldades financeiras.

É neste contexto que se torna evidente a necessidade coletiva de fazer cidade. Fazer cidade é disputar politicamente a direção que queremos para a nossa cidade, é construir em conjunto a distribuição e a composição dos espaços coletivos e dos espaços privados, é exigir e ajudar a desenvolver as ferramentas que permitem decidir e intervir democraticamente no território que pertence a todas as pessoas.

Saúde Pública

Segundo a Agência Europeia do Ambiente, desde 2000 que grande parte da Europa tem sofrido ondas de calor intensas, com impactos reais na nossa saúde e no sistema socioeconómico. O calor extremo está associado ao aumento da mortalidade, afluência aos hospitais e afeta de forma genérica a sensação de bem-estar e a produtividade dos trabalhadores, aprendizagem e sucesso educativo.

A Organização Mundial de Saúde indica um aumento de 50% das mortes relacionadas com o calor até 2050. Em Portugal, o impacto mortal das ondas de calor já é inegável, como evidenciado pelo estudo da revista científica Nature Medicine que estima mais de 2200 mortes relacionadas com o calor no território português durante o verão de 2022.

Este cenário alarmante (mas corrigível) posiciona Portugal entre os 35 países europeus analisados como o 4º país com o maior número de óbitos por milhão de habitantes, ficando apenas atrás de Itália, Grécia e Espanha.

No mesmo sentido, o estudo “Urban heat: an increasing threat to global health” refere que as ICU impactam direta ou indiretamente a nossa saúde. O calor extremo tem um efeito direto sobre a mortalidade e a morbilidade, tendo geralmente consequências mais graves para as populações vulneráveis, como os idosos ou as pessoas com baixos rendimentos que se concentram frequentemente em zonas urbanas onde o efeito de ilha de calor é mais elevado.

Para enfrentar esta crise de saúde pública é crucial que a ação governativa se una à ação política local e se reconheça plenamente o calor como uma ameaça real e iminente para a vida das pessoas.

A área metropolitana de Lisboa terá, segundo a Agência Europeia do Ambiente, até 2040 uma média de 15 noites tropicais (noites com temperaturas acima dos 20 ºC) por ano, sendo expectável que a partir de 2070 passem a 88 noites. Cidades como Atenas, na Grécia, e Phoenix, nos Estados Unidos da América, já adotaram uma abordagem proativa a situações semelhantes, com planos de ação desenvolvidos a partir de departamentos especificamente criados para estudar e mitigar os efeitos do calor.

Reconhecendo esta necessidade, recentemente a Organização Mundial da Saúde estabeleceu a função de “Chief Heat Officer” (Director Para o Calor) com o objectivo de identificar e implementar soluções para mitigar as ondas de calor, reconhecendo a urgência da necessidade de medidas para proteger a saúde pública.

Conforto Térmico

Na Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética 2022-2050, que esteve este ano em consulta pública, a disparidade socioeconómica torna-se evidente, ao considerar a distribuição assimétrica do desempenho energético das habitações. As desigualdades emergem de forma acentuada quando analisamos o aumento da procura pelo consumo de energia relacionada com sistemas de ar condicionado e outros equipamentos de refrigeração.

Habitações com desempenhos energéticos baixos estão associadas a agregados familiares com menor poder de compra, maior dificuldade em fazer remodelações ou comprar eletrodomésticos com certificados energéticos do tipo A.

Mesmo quando se trata de remodelações com comparticipação do Fundo Ambiental é necessário que as pessoas avancem com a totalidade do investimento, aguardando, posteriormente, o reembolso do Estado, tempo e recursos que muitas famílias portuguesas não possuem. Como resultado directo, muitas destas famílias não têm acesso a sistemas de ar condicionado eficientes ou, quando os têm, deparam-se com custos exorbitantes de eletricidade.

Segundo a International Energy Agency (IEA), o consumo e procura por ar condicionado irá triplicar até 2050, resultando no consumo total que a China tem atualmente em eletricidade. A título de exemplo, Londres esteve perigosamente próxima de experienciar um apagão em larga escala, em julho deste ano, quando a procura por eletricidade atingiu o seu pico exatamente no dia mais quente desde que há registo no Reino Unido. A tragédia foi evitada devido à intervenção da empresa britânica de distribuição de eletricidade (ESO) que importou energia da Bélgica a preços sem precedentes (para suportar essencialmente sistemas de luz e ar condicionado) a fim de manter a capital em funcionamento.

Este cenário perpetua um ciclo de desigualdade energética, onde aqueles com menos recursos financeiros enfrentam maiores desafios na procura por condições de vida e saúde, contribuindo, assim, para aprofundar as disparidades sociais e económicas existentes. Este tipo de vulnerabilidade social associado à dificuldade de acesso a instalações que proporcionam proteção contra temperaturas extremas, tais como sistemas de ar condicionado, ventilação adequada ou o acesso a espaços verdes.

A escassez de áreas verdes não intensifica apenas a exposição à temperatura elevada, limita também o usufruto de ambientes propícios ao lazer, ao descanso e ao convívio, impactando de maneira desproporcional tipicamente os indivíduos e comunidades socialmente mais vulneráveis e população mais idosa (+ 65 anos de idade).

É nesta população que também encontramos a vulnerabilidade clínica, que se refere à suscetibilidade de indivíduos com determinadas condições de saúde estarem mais propensos a sofrer com eventos climáticos extremos.

Os eventos de calor extremo impactam também o tecido económico e a produtividade ou até formas como as pessoas se relacionam, levando por vezes a que os trabalhadores sejam obrigados a alterar os seus horários laborais, consequentemente afetando as suas rotinas sociais. Mesmo em situações em que o calor não afeta o desempenho profissional como é o caso de trabalhos em edifícios climatizados, a deslocação para o local de trabalho pode sim ser sentida de forma diferente. Trabalhadores com capacidade económica para se deslocar para o trabalho de automóvel irão certamente recorrer ao ar condicionado em períodos de maior calor nas suas viagens – algo que nem sempre é possível garantir atualmente nos transportes públicos onde há uma maior aglomeração de pessoas.

Durante fenómenos de calor extremo, os sistemas de transportes públicos registam uma diminuição do número de passageiros, uma vez que mais pessoas optam por ficar em casa ou utilizar carro próprio, o que acaba por contribuir para o aumento das emissões de gases com efeito de estufa. As opções de mobilidade ativa, como andar a pé ou de bicicleta, também diminuem, especialmente se os percursos não tiverem sombra.

Para enfrentar a dificuldade de acesso a espaços verdes, ensombramento e a habitações energeticamente eficientes é crucial que a ação governativa se una à ação política local e se reconheça plenamente o calor como uma ameaça real e iminente para a vida das pessoas.

Uma proposta de recomendações e o papel da acção política local

O impacto do efeito de ilha de calor é uma realidade hoje e será uma realidade pior amanhã, antecipando-se já de forma significativa as desigualdades sociais, especialmente para os mais vulneráveis como as pessoas idosas e para as comunidades mais marginalizadas.

Segundo um estudo de 2022 do Yale Program on Climate Change Communication, 86% da população portuguesa demonstra estar alarmada (56%) ou preocupada (29%) com os efeitos das alterações climáticas na Europa. Sabemos que o capitalismo nunca resolve os problemas criados pelas suas crises, desloca-os geograficamente. O calor não se desloca, mas as pessoas com mais recursos financeiros podem, por exemplo, optar por habitar outras geografias, melhorar o conforto térmico da sua habitação ou decidir de que forma se deslocam.

As nossas sociedades redistribuem de forma desigual o acesso ao conforto e bem-estar, ora mediante a permissividade na acumulação desproporcional de capital económico, ora por incapacidade coletiva de aplicação de medidas políticas urbanas de mitigação destes efeitos.

Precisamos, por isso, de uma acção conjunta entre as instituições municipais, coletivos e cidadãos, precisamos que a acção política local se una à ação governativa e se reconheça plenamente o calor como uma ameaça real e iminente para a vida das pessoas.

Enquanto habitantes de Lisboa estas são algumas das propostas que queremos apresentar para discussão coletiva. Não as aceitamos como terminadas, muito menos como ideais pré-fabricadas para todas as áreas da cidade de Lisboa. Para fazer cidade, o trabalho tem invariavelmente de assentar numa discussão entre a ação governativa e a ação política coletiva.

Propomos a criação do Pacto Comunitário Verde Municipal. Queremos recuperar os princípios do municipalismo, com grande enfoque na proximidade, empatia e ação conjunta. Estes princípios serão a base para a criação de soluções contextualizadas numa nova estrutura governativa mais horizontal e dialética, conjugando plataformas de participação, análise de dados e escuta ativa das pessoas para priorizar ações. Um pacto comum para um problema comum.

- Abertura de Infraestruturas públicas. A primeira das medidas que apresentamos para discussão coletiva é a abertura de infraestruturas públicas às pessoas. Queremos repensar os vários tipos de uso que um espaço pode ter consoante a altura do ano e hora do dia. Começando pelas escolas, espaços que dispõem já de vários equipamentos e que uma grande parte do ano estão fechados, especialmente durante o verão, a época de maior calor. Abrir à população nas férias e fins de semana essas instalações, tornando as escolas um pilar crucial na participação coletiva e um dos palcos das assembleias cidadãs para o debate e criação de propostas locais para a promoção e implementação do Pacto Comunitário Verde Municipal.

- Abaixo o Sol que a Sombra é de todos. Com esta medida pretende-se que haja um programa de intervenção rápida e cirúrgica de instalação de sombra artificial recorrendo a equipamentos de baixo custo. Qualquer coletivo de cidadãos pode, apresentando uma proposta justificada,, solicitar à sua Junta de Freguesia a instalação destes equipamentos nas ruas ou parques/jardins do seu bairro.

- Reconfiguração Especial para Viver e Experienciar Ruas. De forma a que as pessoas possam utilizar, já com ensombramento, o espaço urbano que é para usufruto de todas as pessoas, propomos a ativação do REVER. Esta medida prevê que as pessoas coletivamente se possam unir para abrir as ruas do seu local de residência às pessoas pelo menos 2 fins de semana por mês para atividades lúdicas e recreativas.

- Sombra Verde. Porque em muitas das ruas da baixa de Lisboa as intervenções nas estradas e passeios são mais complexas e o efeito da ilha de calor é mais severo, propomos esta ideia que prevê a criação de sombra artificial suspensa com área verde para ruas estreitas no centro histórico de Lisboa. Esta infraestrutura composta por toldos triangulares de uma ponta de um edifício ao outro, reduzem a temperatura tanto na envolvente como debaixo do toldo. Graças à evapotranspiração produzida pelo sistema vegetativo, os toldos atuam como mitigadores de partículas, absorvendo CO2 e contribuindo para a melhoria da qualidade do ar da cidade.

- Bairro 30 Verde. Consiste na criação de ferramentas que permitam a pessoas ou coletivos identificarem locais na sua zona de residência para a plantação de árvores, através de um programa de base local com o objetivo de o bairro atingir 30% de cobertura verde. É acionada uma ordem para Câmara e Junta de Freguesia para averiguar a implementação e iniciar o processo de plantação com a população. Esta atividade permite identificar e acelerar a instalação da Rede Municipal de Refúgios Climáticos.

- Rede Municipal de Refúgios Climáticos. Caracterizam-se por ser locais abrigados do sol virados para o encontro e para o convívio. Estes espaços podem ter uma série de características que os tornam mais agradáveis, proporcionando interações entre as pessoas, como bancos, espaços para realizar atividades ao ar livre, jogos, áreas sombreadas e outras instalações que tornam o local um bom lugar para passar o tempo. Além disso, os refúgios climáticos também podem ter elementos de lazer e entretenimento, como brinquedos para crianças.

Este trabalho está licenciado debaixo da licença CC BY-NC-ND 4.0, o que significa que podes republicá-lo em qualquer meio ou formato, desde que de forma inalterada e para propósitos não comerciais.

Manuel Banza é um apaixonado por Lisboa e pela sua freguesia de Arroios. Encontrou na análise de dados a forma de comunicar como a mobilidade e o urbanismo podem tornar as cidades mais sustentáveis e humanas. É sobre cidades que escreve e como a ecologia social nos pode ajudar a construir um futuro saudável e inclusivo. É membro da Rizoma Cooperativa Integral, uma cooperativa em Arroios que promove os princípios de democracia direta, economia de proximidade, cooperação em rede e descentralização.

Bernardo Fernandes é sociólogo, dedicado ao estudo das questões em torno dos territórios. Tem trabalhado nas áreas da juventude, ruralidade, vizinhança, vida pública e urbanismo. Foi na Cooperativa Rizoma, da qual é co-fundador, que encontrou uma forma alternativa de organização social e económica – onde se dedica maioritariamente às soluções de governança, desenvolvimento e habitação cooperativa em propriedade coletiva. Está ainda envolvido na criação da Rede de Cooperativas Integrais – um fórum de discussão e de partilha de informação, dificuldades e sucessos; e na criação da Rede Co-Habitar – um grupo de cooperativas e coletivos de habitação da AML que luta pelo direito à habitação cooperativa em propriedade coletiva

Este primeiro artigo do Fazer Cidade foi escrito apenas a duas mãos, no entanto, o objectivo é que isso se altere doravante. Se gostaste deste trabalho, tens interesse por temas relativos à cidade e gostavas de sugerir um tema e escrevê-lo connosco, envia a tua ideia para disputar@fazercidade.pt. O Fazer Cidade é um grupo de pessoas que pretende pensar coletivamente a cidade de Lisboa através de uma parceria com os jornais locais e comunitários.

Metodologia da Análise

Foram utilizadas as seguintes fontes de dados:

- Edifícios de Lisboa (Open Street Map)

- Árvores em Lisboa (Câmara Municipal Lisboa)

- Espaços verdes de Lisboa (Discord LPP)

- Tree Cover Density, 2018 (Copernicus)

- Street Tree Layer – STL, 2018 (Copernicus)

Para o tratamento dos dados e cálculo da regra, procedeu-se aos seguintes passos:

- Edifícios: primeiro, importou-se todos os edifícios de Lisboa através do Open Street Map. Depois, criou-se o centroid (ponto mais central do edifício) para cada polígono que representa cada edifício. Este ponto será a base para calcular as três regras (3, 30, 300);

- Regra 3: utilizou-se os dataset Árvores em Lisboa. A atualização dos mesmos é da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa, pelo que, caso encontres alguma incongruência nos dados, podes ajudar o município e a cidade a ter o dataset o mais actualizado possível enviando um e-mail para geodados@cm-lisboa.pt. Com este dataset, calculou-se um raio de 50 metros desde cada centroid (ponto mais central do edifício) e o número de árvores que estão dentro desse raio;

- Regra 30: primeiro, importou-se os dados da provenientes de imagens satélites da Copérnico – Tree Cover Density 2018 e Street Tree Layer. De seguida, cruzou-se os dados referidos acima, bem como os pontos do árvores de Lisboa utilizadas para a regra 3, de forma a verificar se existem árvores que não foram contabilizadas nas imagens satélite. Nos casos em que se verificou isso, decidiu-se atribuir um raio de 1,5 metros a cada árvores, de forma a simular uma copa da árvore. O valor 1,5 metros é bastante conservador mas foi optado por se tratar de algo bastante difícil de prever segundo vários estudos consultados. Apontou-se para o valor médio das árvores mais recentes, até porque serão as árvores implementadas após 2018 que não constam nas imagens satélite. Por último, calculou-se para cada secção estatística fornecida pelo INE, a área de cobertura verde, usando os dados dos pontos acima;

- Regra 300: utilizou-se o dataset Espaços Verdes de Lisboa. A actualização dos mesmos é realizada pela comunidade do Discord do Lisboa Para Pessoas, verificando-se que tinham parques mais recentes que não constavam nos dados da CML. Foram usadas as camadas que se enquadram apenas em jardins e parques. De seguida, calculou-se um raio de 300 metros desde cada centroid (ponto mais central do edifício) e identificou-se se esse raio intersectava algum dos jardins ou parques.